【飲食店必見!】安全・安心なアレルギー対応メニュー作成ガイド~集客UPの秘訣~

はじめに:アレルギー対応は「お店の強み」になる時代

飲食店経営において、お客様の安全確保は最重要事項です。

近年、食の安全に対する意識が高まり、食物アレルギーを持つお客様への配慮は欠かせない要素となっています。アレルギー対応を適切に行うことは、お客様の健康を守るだけでなく、お店の評判向上、集客アップ、そして「選ばれるお店」へと繋がる大きなチャンスと言えます。

しかし、いざアレルギー対応メニューを始めようと思っても、「何から手をつければいいか分からない」「誤食のリスクが心配」「手間やコストがかかりそう」など、多くの不安や疑問をお持ちのオーナー様も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、飲食店専門不動産として数多くの飲食店をサポートしてきた私たちが、安全で安心なアレルギー対応メニュー作成のノウハウを具体的にご紹介します。専門知識がなくても大丈夫!お客様にもお店にも優しい、売上アップに繋がるアレルギー対応を始めましょう!

なぜ今、アレルギー対応が必要なのか?

食物アレルギーは、特定の食品を摂取することで、じんましん、呼吸困難、意識障害など、命に関わるような重い症状を引き起こす可能性のある病気です。乳幼児から成人まで、幅広い年齢層で発症し、近年患者数は増加傾向にあります。

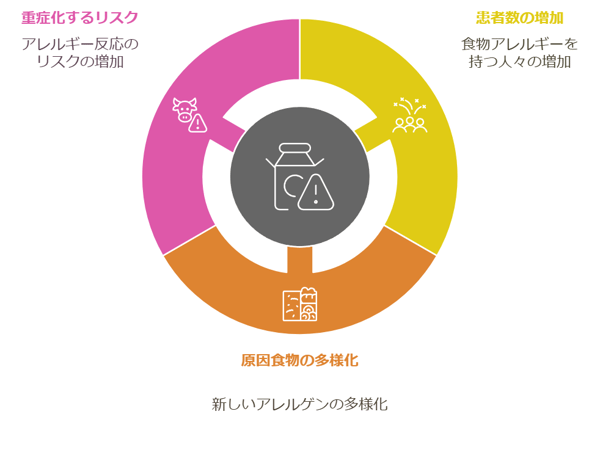

<食物アレルギーの現状>

- 患者数の増加

- 厚生労働省の調査によると、食物アレルギーを持つ人は年々増加しており、国民の約10人に1人が何らかの食物アレルギーを持っていると推定されています。

- 原因食物の多様化

- かつては卵、牛乳、小麦が主要な原因食物でしたが、近年では、エビ、カニ、そば、ピーナッツなど、多様な食品が原因となるケースが増加しています。

- 重症化するリスク

- 食物アレルギーの症状は個人差が大きく、少量の摂取でもアナフィラキシーショックなどの重篤な症状を引き起こす可能性があります。

このような状況の中、飲食店には、お客様の安全を守るために、適切なアレルギー対応が求められています。

アレルギー対応の基本ステップ

アレルギー対応は、以下の3つのステップで取り組むことが重要です。

ステップ1: 情報の収集と整理

まずは、お客様から正確なアレルギー情報を取得することが重要です。

ステップ2:調理工程の見直しと管理

お客様から提供された情報をもとに、以下のポイントを踏まえ、調理工程を徹底的に見直しましょう。

- ・原材料の確認: 使用する食材にアレルギー物質が含まれていないか、製造元の情報をしっかり確認しましょう。

- ・調理器具の使い分け: アレルギー物質専用の調理器具を設けるのが理想的ですが、難しい場合は、洗浄を徹底する、使い捨ての器具を使用するなどの対策を検討しましょう。

- ・調理場の区分け: 可能であれば、アレルギー物質専用の調理スペースを設けることで、コンタミネーション(混入)リスクを低減できます。

- ・スタッフへの教育: アレルギー対応の重要性をスタッフ全員で共有し、正しい知識、対応方法を習得するための研修などを実施しましょう。

ステップ3: メニューへの明記と提供方法

お客様が安心して食事を選べるよう、メニューにはアレルギーに関する情報を分かりやすく表示しましょう。

- ・特定表示の推奨: 食品表示法で義務付けられている特定原材料7品目(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生)については、メニューに明記することが推奨されています。

- ・分かりやすい表記: 専門用語を避け、「○○アレルギーの方はお申し出ください」など、お客様に分かりやすい表現を心掛けましょう。

- ・口頭での説明も重要: メニューに記載の情報だけでなく、お客様の不安を取り除くために、口頭で丁寧な説明を心掛けましょう。

- ・提供時の確認: 料理を提供する際は、注文したお客様とメニューを確認し、アレルギー対応メニューであることを再確認しましょう。

具体的なアレルギー対応メニュー作成例

では、実際にどのようなメニューが考えられるでしょうか?代表的なメニューを例に、具体的な対応策を見ていきましょう。

例1: ラーメン店の場合

- 問題点: 麺に小麦、スープにエビやカニのエキスを使用している場合が多い。

- 対応策:

- 小麦アレルギー対応の米粉麺、そばアレルギー対応のグルテンフリー麺などを用意する。

- アレルギー物質を使わないスープを開発する、もしくは、別の鍋でアレルギー物質を含まないスープを個別に作る。

例2: 洋食店の場合

- 問題点: 乳製品や小麦粉を使用する料理が多い。

- 対応策:

- 乳製品アレルギー対応として、豆乳クリームやココナッツミルクを使用する。

- 小麦アレルギー対応として、米粉パンやグルテンフリーパスタを用意する。

- ソースやドレッシングは、別添えにする。

例3: カフェの場合

- 問題点: デザート類に卵、乳、小麦を使用している場合が多い。

- 対応策:

- アレルギー対応のケーキやクッキーなどを用意する。

- ドリンク類は、豆乳やアーモンドミルクなど、アレルギー対応のものを用意する。

- 使用する食材を明確に表示し、お客様自身で選択できるようにする。

効果的なメニュー表記の仕方

アレルギー対応メニューを導入したら、お客様に安心して利用してもらえるよう、メニューへの分かりやすい表記は欠かせません。

<効果的なメニュー表記のポイント>

- 特定原材料7品目の明記: 食品表示法で義務付けられている特定原材料7品目(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生)は、必ずメニューに明記しましょう。

- 具体的な使用食材の記載: 可能な限り、使用している食材を具体的に記載することで、お客様はより安心してメニューを選ぶことができます。

- アレルギー対応メニューの分かりやすい表示: アレルギー対応メニューであることが一目でわかるよう、「アレルギー対応」などの表記やマークを付けるようにしましょう。

- 注意喚起の記載: 「調理器具や食器は、完全にアレルゲンを除去できない場合があります」「微量なアレルゲンの混入の可能性があります」など、注意喚起の文言を記載することで、万が一のトラブルを回避することができます。

<メニュー表記例>

- 特定原材料7品目の明記例: 「●印は、特定原材料7品目(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)を使用しています。」

- 具体的な使用食材の記載例: 「本メニューは、卵、乳、小麦を使用しています。」

- アレルギー対応メニューの表示例

- 【卵不使用】〇〇ケーキ

- 【乳製品・小麦不使用】グルテンフリーパスタ

- アレルギー対応メニューはこちら

- 注意喚起の記載例「当店の厨房では、アレルギー物質を含む食材と共通の設備を使用しております。お客様の安全を完全に保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。」

アレルギー対応で注意すべきこと

アレルギー対応は、お客様の健康、そしてお店の評判に直結する重要な問題です。そのため、以下の点に注意することが大切です。

- 1.「完全」をうたわない: 調理器具の洗浄や調理スペースの区分けなど、万全の対策を講じていても、微量のコンタミネーション(混入)の可能性はゼロではありません。「完全に除去」「100%安全」といった表現は避け、「最大限の注意を払っています」といった表現にとどめましょう。

- 2.過剰な対応は避ける: アレルギー対応に過度に神経質になり、必要以上の制限を加えてしまうと、お客様に不便な思いをさせてしまう可能性があります。お客様の状況をよくヒアリングし、状況に合わせた適切な対応を心掛けましょう。

- 3.最新情報の入手: アレルギーに関する情報は日々更新されています。食品表示法の改正や、新たなアレルギー物質の情報など、常に最新の情報を入手し、対応をアップデートしていくようにしましょう。

まとめ:アレルギー対応で、お客様もお店も笑顔に!

今回は、飲食店におけるアレルギー対応の重要性、具体的な対応策、そして注意すべき点について詳しく解説しました。アレルギー対応は、決して簡単なことではありません。

しかし、お客様の安全を守るための努力は、お店の評判向上、集客アップ、ひいては売上アップに繋がる重要な投資と言えるでしょう。