安全性をしめす「GAP認証」とは?飲食店が知っておくべき基礎知識を解説します!

GAP認証は、農業生産における食品安全、環境保全、労働安全の3つを重視した基準で、持続可能な農業を目指す取り組みです。本記事では、GAP認証の基本、オーガニック認証との違い、そして飲食店での活用方法について解説します。GAP認証を理解し、自店のブランド力向上に役立てましょう。

GAP認証?オーガニック認証との違いとは?

GAP認証とは?

GAP(Good Agricultural Practices)は、「良い農業の取り組み」や「農業生産工程管理」を指し、農畜産物の生産における基準を定めています。この取り組みは、食品安全、環境保全、労働安全の3つの柱を軸に、持続可能な農業を目指して策定されました。たとえば、農薬や肥料の適正使用、農作業者の安全確保、そして環境への配慮など、農業に関連するあらゆるプロセスが対象です。また、GAPはSDGs(持続可能な開発目標)の実現とも深く結びついており、農業の課題解決に貢献しています。世界的には、農業従事者や食品業界で広く認知されていますが、日本ではまだその導入が進んでいないのが現状です。海外では、GAP規範という地域や環境に適した取り組みを明文化し、農家への補助金付与のための義務の1つとして実践を促進しています。

オーガニック認証との違い

GAP認証とオーガニック認証は、どちらも農業や食品の安全性に関わる基準ですが、その目的や基準には明確な違いがあります。

GAP認証は、農業の全体的な生産管理プロセスを改善し、持続可能な農業を実現することを目的としています。農薬や肥料の使用を完全に禁止するわけではなく、「適切な使用と管理」を求める点が特徴です。さらに、食品安全だけでなく、労働環境や環境保全といった幅広い分野をカバーしています。

一方で、オーガニック認証は、有機農産物の生産を対象としており、農薬や化学肥料を使用せずに栽培された作物に付与される認証です。オーガニック認証は、特に「化学物質を使わない」という点で厳しい基準を設けており、土壌や資源を自然の状態に近づけることを重視しています。

飲食店にとっては、それぞれの認証が提供するメリットも異なります。たとえば、GAP認証野菜はトレーサビリティや持続可能性を重視する顧客にアピールしやすく、オーガニック野菜は健康志向の消費者やナチュラル志向の店舗で人気が高い傾向にあります。自店のコンセプトや顧客層に合わせて、どちらを導入するか検討するのが良いでしょう。

日本ではマイナーなGAP認証農場

日本国内でもGAP認証農場は増加しているものの、スーパーでGAP認証野菜を見かけることはほぼありません。その理由として、認証を取得するためのコスト負担、認知度の低さ、そしてGAP認証野菜を流通させるサプライチェーンの未整備が挙げられます。しかし、近年では消費者の健康志向や安全性への関心が高まっており、GAP認証野菜の需要が拡大する可能性があります。特に、フードロス削減や持続可能性を重視する飲食店では、GAP認証野菜の導入がブランド価値を高める選択肢となり得るでしょう。日本の飲食業界において、GAP認証野菜の活用が新しい競争優位性を生む可能性があります。

様々な種類のGAP認証

日本で取得可能なGAP認証には主に3つあります。日本国内での取り組みを見る「JGAP」、アジア圏での農業のあり方を見る「ASIAGAP」、そしてヨーロッパに端を発し世界120ヵ国以上で活用される「GLOBALG.A.P.」です。それぞれについては後ほどご紹介しますが、どの認証も国際的なスポーツイベントに提供する食材の選考基準にもなっている重要なものです。よりよい農業のやり方として農業に関わる全ての人が取り組むべき枠組みがGAPであり、そのGAPを確実に実践しより良い農場として認められる制度がGAP認証なのです。

・JGAPは、日本独自の基準であり、地域密着型の取り組みを重視しています。

・ASIAGAPは、アジア地域に適した農業の管理基準を定め、日本国内でも食品業界で活用されています。

・GLOBALG.A.P.は、ヨーロッパを中心に120ヵ国以上で採用される国際基準であり、世界的な農産物流通の基準となっています。

飲食店がGAP認証野菜を使うメリット

食品安全性の向上

GAP基準に基づき、農薬や肥料の使用が適切に管理されているため、安全で高品質な野菜が提供されます。消費者に対し、食材の安全性をアピールできることで、信頼性の向上につながります。

トレーサビリティの確保

GAP認証農場の野菜は生産履歴が明確で、産地や栽培過程を容易に追跡できます。万が一の食品トラブル発生時も迅速に対応できるため、リスク管理が強化されます。

ブランドイメージの向上

「安全」「持続可能性」を重視する姿勢を示すことで、意識の高い消費者に支持されやすくなります。特に海外ではエシカル消費(倫理的な消費)への関心が高く、このような取り組みが競争優位につながるケースがあります。

GAP認証を取得した素材を使っている飲食店

海外の事例

ヨーロッパ

ヨーロッパは、GAP認証が広く普及している地域の一つです。多くの国で農作物の輸出入にGAP認証が活用され、流通する農作物の多くが認証済みの農場で生産されています。これにより、農業者、小売業者、消費者をつなぐ信頼の基盤として機能しています。

また、大手レストランチェーンでは、GAP認証を受けた持続可能な食材を使用し、環境配慮や社会的責任をアピールしています。GAP認証野菜の利用は、顧客への信頼性を高める広告手段としても効果的です。

東南アジア

フィリピンやタイでは、一部の消費者が国内産農作物の安全性に不安を感じています。特に、農薬使用や生産管理に関する法令順守が十分でない地域では、GAP認証は安全管理が徹底されていることを示す重要な指標となっています。

観光客向けのレストランや駐在員が訪れる高級レストランでは、GAP認証農場から直接農作物を仕入れる事例が増加しています。GAP認証は「安心・高品質」の証とされ、価格に見合う価値を提供する材料として高く評価されています。

日本の事例

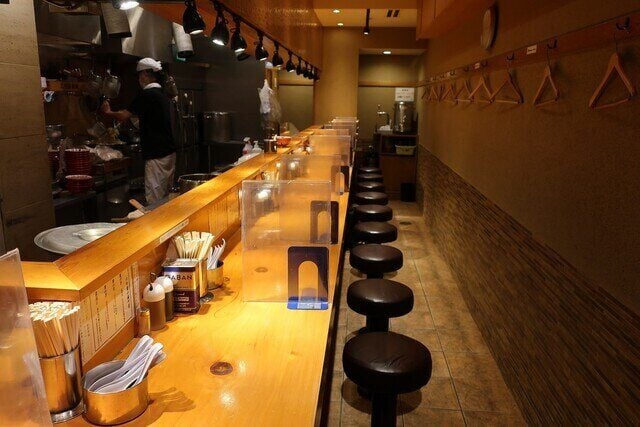

GAPを取得した、産地直送の素材を使っているビュッフェスタイルのレストランが2019年にオープンしました。GAP認証の野菜、コメ、果物、肉、牛乳、卵、キノコ、茶や、それらを原料に使った加工品やジェラートを提供しているようです。食べログの評価では、「食材的に今まで最強のビュッフェだった!」や「野菜たっぷりのランチだった」など、素材を評価する声が多いようです。

飲食店がGAP認証野菜を取り扱ってみよう!

GAP認証野菜を取り扱うには、以下のステップを検討しましょう:

- ①認証野菜を扱う農場や業者をリサーチし、提携の可能性を探る。

- ②現在の仕入れルートに組み込む方法を計画する。

- ③メニューにGAP認証野菜を活用し、その安全性や持続可能性を訴求するPR戦略を立てる。

- ④これらの取り組みを通じて、飲食店のブランド価値を高め、顧客に選ばれる店舗づくりを目指しましょう。

店舗運営をさらに成功に導くために

e店舗では、飲食店物件のご紹介サービスも行っております。お客様の希望条件や物件探しについて詳しくヒアリングを行い、専任の担当者が一緒に最適な物件を探します。また、店舗運営の成功に向けたご提案を行い、丁寧にサポートいたします。これから飲食店経営を始めたい方も、さらなる拡大を目指す方も、安心して次の一歩を踏み出せるよう全力でお手伝いいたします。ぜひご利用ください。

.jpg)

%20(1).jpg)

.jpg)

%20(1).jpg)

%20(1).jpg)

%20(1)-1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)