2021/05/22

食の新潮流!アートと飲食を融合させた未来型店舗で来店を創出

新型コロナの流行以降、これまで通りの運営ができず、飲食店は新たな戦略を模索していく必要性に迫られています。そのヒントとして、飲食事業と他の事業を手掛ける企業をピックアップし、改めて飲食店の魅力・改善余地、他事業との融合性など、飲食業界の次なる潮流を見出していきます。

今回は、映画やテレビ制作、空間演出、イベントデザインなどを幅広く手掛け、自社でもアート×花、アート×サウナ、アート×音楽といった体験型イベントを積極的に実施している株式会社ネイキッド(代表取締役/村松 亮太郎氏)を紹介します。

同社はデザインやアートなどのクリエイティブな事業に加え、東京・代々木公園の目の前に「TREE by NAKED yoyogi park 」というアートを体験できる飲食店を運営しています。飲食事業を行う中で感じたこと、意識していることなどについて、自社IP(※)の展開やイベント事業を担当する都築良和氏にお話をお伺いしました。

※IPとは、Intellectual Propertyの頭文字をとった略称で、知的財産のこと。作品、音楽、キャラクターなど。

―動画作成や空間演出、プロジェクションマッピングなどの企画、制作などを事業とする貴社が、飲食事業を開始することになったきっかけを伺えますか?

初めてお客様に飲食を提供したのは、当社がデザイン・運営を行うイベントです。「五感で感じる」というテーマのイベントだったのですが、五感の一つである味覚へのアプローチとして来場者にドリンクを提供しました。当時は、ドリンクの提供だけでフードの販売はしていませんでした。

イベントを繰り返すうちに、自分たちのつくるものを直接消費者の方に届ける常設の場が欲しいと考えるようになり、2014年に当社初の飲食店「9STORIES」をオープンしました。

―常設の場として飲食店を選択されたのはどうしてですか?

日常にある一番非日常に近い空間だと思ったからです。飲食店は日々の生活の中で当たり前のように利用する場所でありながら、店内の雰囲気や料理などによっていつもとは違う空間になることができます。

消費者の方に届けるにあたり、実際に私たちのつくる空間を体験してもらえる場にしたいと考えたため、アートと食などの垣根を越えて、いかに融合させられるかを意識しながらお店づくりをしました。

実際に飲食店を運営しはじめると、飲食事業が厳しい事業モデルであることを実感しました。

―厳しい事業モデルとは?

私たちのもう一つの事業であるデザインなどのクリエイティブなものは、クオリティを高めるためにこだわり、際限なく時間をかけることがあります。しかし、飲食店の場合は同じように長い時間をかけることができません。一皿数百円といった事業モデルでは、多くの時間をかけたなりの利益を出すことが難しいのです。

もちろん、シェフが莫大な時間と労力をかけているなど、料理から店づくりまでこだわっている店舗もたくさんあるでしょう。おいしい料理を提供してお客様に笑顔になってもらうためには少々無理できるという考えもありますが、ビジネスモデルとしてはなかなか利益を思うように上げられないと感じました。

―ですが、飲食店の運営は続けていらっしゃいます。利益を上げるために、何か工夫をされたのでしょうか?

高単価にシフトしました。1店舗目のオープン時はアラカルトで客単価約5000円ほどの料理を提供していたのですが、徐々に単価を上げ8000円ほどにしました。付加価値をどんどん付けて、高単価を実現したのです。その付加価値こそが、当社の強みである空間の体験です。

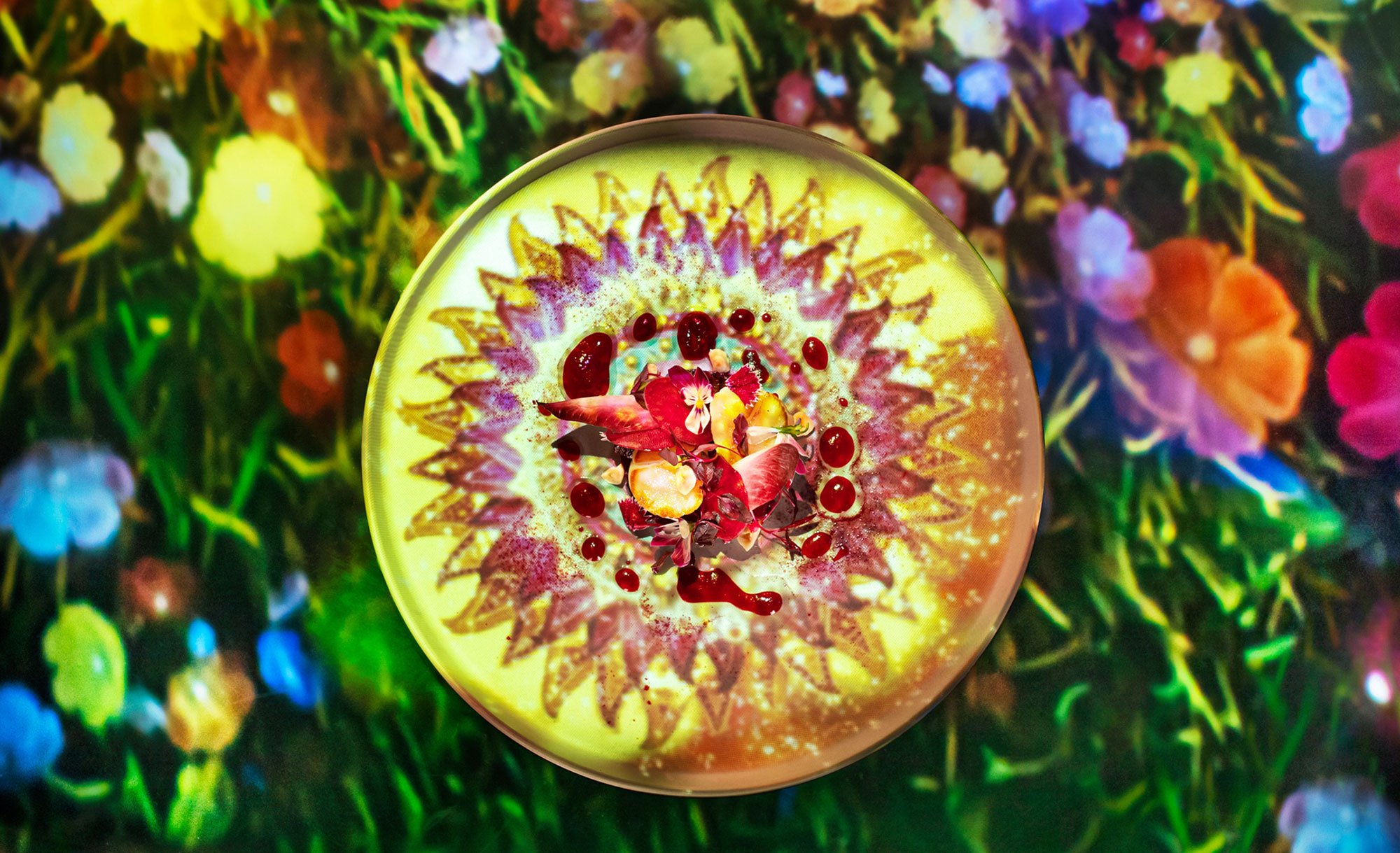

目的来店していただけるように、体験のクオリティとして、料理の盛り付けの美しさ、プロジェクションマッピングや照明の演出など空間の見え方も意識して改善を重ねました。お客様からいただく料金は、料理への対価というよりも空間を体験したことへの費用というイメージです。

初めての出店からさまざまな学びを得て、2017年に2店舗目となる「TREE by NAKED yoyogi park」を出店しました。店舗が増えると人材確保や食材調達など、運営が難しくなります。2019年に「9STORIES」を閉店し、「TREE by NAKED yoyogi park」1店舗に運営力を集約させました。

―2店舗目はどのようなお店ですか?

コースのみのディナーでは、「体験のフルコース」を提供しています。先ほどお話したように、当店の付加価値は「空間の体験」です。お客様にいかに「体験」していただくかを意識して、お店づくり、メニュー構成などを考えました。

そのため、一般的な飲食店ではあり得ない、コースの途中でお客様に席、フロアの移動をしてもらいます。珍しい演出ではありますが、「体験のフルコース」を実現するために席の移動がベストだと考えました。

通常、お客様の意識はお皿の上の料理にありますが、そこだけに集中していては満足な体験をしてもらうことが難しいと思うのです。当店にご来店いただくお客様の目的は、何よりも「体験」という付加価値です。席、フロアの移動をすることで、より効果的に「体験」していただける環境づくりをしています。

ちょっとこだわり過ぎたため、工事を開始してから出店まで3~4カ月を要しました。

―3~4カ月とは、オープンまでかなりしっかりと時間をかけたのですね。それはどうしてですか?

もともと当社のスタッフはデザインなどクリエイティブが専門です。そのため、お店づくりも基礎的な工事部分以外、塗装などは自社スタッフが行いました。

当店の最大の目的が体験の提供だったため、一つの作品づくりのように試行錯誤しながら少しずつ店舗を完成させました。

―どのような「空間の体験」を提供しているのですか?

例えば、ディナーコースの途中でVRゴーグル(※)をつける場面があります。VRゴーグルをつけて周囲を見渡すと、目の前に提供された料理から植物が芽吹くなど、特別なアニメーションを楽しめます。

日本庭園や魚が泳ぐ池といった映像を投影するプロジェクションマッピングの演出に関しても、壁だけでなく、料理が並んでいるテーブル、果てはお皿にまで映し出します。加えて、照明、音などを駆使して、料理がアート作品の一部ということをお客様に強く印象付け、五感をフルに使って体験していただきます。

通常の飲食店で見られる範ちゅうを超えた空間を提供できていると考えています。

(※)VRゴーグル:臨場感あふれる3D映像を楽しめるなど、バーチャルリアリティ(仮想現実)を体験できるゴーグル。顔の向きを変えたり、歩いたりすると、リンクした映像が動きに合わせて変化する。

―設備投資なども必要そうなので、あまり多くのお客様に対応できなそうですが、いかがですか?

そのとおりです。ランチはカフェとして営業していますが、利益率の観点などからディナータイムはコースのみとしています。ディナーの予約は最大8人にして、予約時間も全員同じにし、複数組が一つのテーブルで一緒にコースを楽しむ形になります(冒頭写真参照)。

予約人数と時間を限定することは、「体験のフルコース」を実現するためにさまざまな利点を生み出しています。複数組の予約があっても各組の来店時間に合わせてコースをスタートさせる必要がなく、来店客数を事前に把握しているため、余剰食材の仕入れが不要で食品ロスの削減に貢献できています。

料理はフレンチに和食を融合させた創作料理で、「体験」を含め3万3000円で提供しています。

―お客様から予約時間と相席という協力を得て、「体験」を提供する準備が万端になるわけですね。

いいえ。1店舗目の飲食店運営で、人材が安定しない、クオリティが人に依存してしまうという懸念があったため、そこをクリアする運営方法を導入しました。接客するスタッフによって、体験への満足度に差が生まれたり、その人と会うことを目的に来店するお客様ばかりでは、従業員が変わった場合などに対応することができません。

―どのようにその課題を解決されているのですか?

接客をやめました。そう言うと驚かれるかもしれませんが、当店にはホールスタッフにあたる者を配置していないのです。もちろん、料理はお客様にサーブしますが、その際に料理の説明などのお声掛けはしていません。

ホールスタッフの代わりに、コース全体を通してお面をかぶったナビゲーターが一人付き、フロア移動やアートの体験時などは簡単なジェスチャーでお客様を誘導します。ナビゲーターは基本的に声を発することはありません。メニューの説明などは、テーブルや壁にプロジェクションマッピングを投影、または音声を流すことで対応しています。

事前に準備したものを流すため、日本語だけでなく英語にも対応できます。英会話が得意な人やサービス技術の高い人材を確保できなくても、ナビゲーターがいればよいという形です。

―英語にも対応しているとのことですが、外国からのお客様も多いのですか?

はい、新型コロナの流行前は半分以上が外国からのお客様でした。訪日外国人の来店をある程度予測していましたが、海外メディアの取材などもあり、予想以上の多さでした。

そのため、途中からより外国人の方に満足いただけるようなメニュー、演出に寄せています。お客様にわさびをおろしていただいたり、ご飯、具材、お茶を提供してご自身でお茶漬けを作っていただいたり、食事の中で日本を体験できるようにしています。

複数組の予約が入った場合は、初対面の人同士が一緒にコースを楽しむのですが、外国の方々は「体験」について会話を弾ませている様子をよく見かけます。

このようなお客様の様子から、メニューや構成などを改善してきました。改善して、反応を見て、再度工夫するというトライアンドエラーのスパンが非常に短いことも飲食店運営ならではの特徴だと感じています。

―他事業では、トライアンドエラーのスパンが異なるのですか?

他事業では日々改善するわけではなく、イベントなど全体を通しての結果から、次回企画に活かすというサイクルになります。

ですが、飲食店は変化させたことへの反応がすぐに目に見える形で表れます。日々改善を重ねなければならないので、最初は非常に大変だと感じましたが、一方でより良いものにするために必要なことでもあります。

現在はクリエイティブ系の事業でも、イベントの準備中から開催時まで、日々細かな試行錯誤を重ねるなど、連日改善に取り組むようになりました。

―今後の展開はどのようにお考えですか?

新型コロナ流行以前は、海外でのポップアップストアの開催や常設の体験型レストランの出店など、中国、アメリカ、ヨーロッパを始めとした各地から声を掛けていただいていました。実施に向けて構想を練っている最中だったのですが、情勢を鑑みて今は一時保留としています。

各地での体験型レストランは当社のテーマである「Creating Scenes for LIFE」にのっとり、その時々で求められているまだ見ぬ価値を生み出すことを大切に構想しています。提供したいものが決まっているというよりは、時代、情勢などによって変化するものになります。状況によってライフスタイルの場合もあれば、伝統文化の場合もあると思います。

今後は、飲食店運営のみならず、イベント開催時などでも食と融合していくことができればと考えています。

アートを生み出している自分たちも、飲食店運営を行う自分たちもすべてネイキッド。空間演出やプロジェクションマッピングなどのクリエイティブ力、飲食店運営で培ったノウハウなど、各事業の強みを組み合わせながら、私たちが提供したい価値をつくり続けていきます。

【関連記事】

.png)

.png)

.png)

-1.png)

.png)