【届出一覧】飲食店開業に必要な資格と手続きは?|調理師免許は必須?

「飲食店を経営してみたい!」と思ったとき、最初にぶつかるのは「何から始めたらいいか分からない,,,」という壁ではないでしょうか。

資格?許可?お店の場所?人手?、、、調べれば調べるほど分からなくなって、不安が大きくなる方も少なくありません。

飲食店を開業するには「食品衛生責任者」や「防火管理者」の資格、営業許可や開業届などの手続きが必要です。

この記事では、飲食店開業に必須となる食品衛生責任者・防火管理者の資格取得方法や、営業許可・開業届などの行政手続きを初心者にもわかりやすく解説します。

飲食店経営に必要な資格①:食品衛生責任者

飲食店開業に必須となるのが食品衛生責任者です。すべての店舗に1名以上の配置が義務付けられており、食中毒予防や衛生管理を担う重要な国家資格です。ここでは、その役割や取得方法を解説します。

食品衛生責任者とは?

飲食店を開業するには「食品衛生責任者」の資格が必要です。食品衛生責任者とは、食中毒や衛生管理に関する適切な知識を持ち、店舗の衛生状態を管理するために必要な国家資格です。

食品衛生責任者は、飲食店において具体的に以下のような役割を担います:

- ・食品の取り扱いに関する衛生管理の実施

- ・従業員への衛生指導

- ・保健所の指導に対応する窓口

どうすれば食品衛生責任者になれるの?

それではこの資格はどのようにして取得できるのでしょうか?

食品衛生責任者資格は、特別な受験資格はなく、誰でも受講可能です。国家資格と言えど、難しい試験などはなく、1日(6時間程度)の講習会に参加することによって取得できます。また講習会の参加費用は6,000円から12,000円前後が一般的で、受講する地域によって異なります。

食品衛生責任者の申込み方法と免除の条件

講習の実施・申込みは、店舗が所在する都道府県の保健所または食品衛生協会が窓口となります。たとえば東京都の場合は、福祉保健局の公式サイトで日程や申込み方法を確認できます。

また、調理師免許または栄養士免許を持っている方は、講習を受けずに食品衛生責任者として登録することも可能です。

飲食店経営に必要な資格②:防火管理者

飲食店を経営する場合、規模や設備によって防火管理者資格を持つ人材を配置することが義務付けられます。

火災を未然に防ぎ、店舗の安全を守るために重要な資格です。ここでは条件や取得方法を紹介します。

防火管理者とは?

防火管理者は、火災を防ぐために店舗の防火計画を作成・管理する責任者です。飲食店は火を扱うため、一定条件を満たす場合に必ず配置が求められます。

火管理者が必要になる条件とは?甲種・乙種の違いは?

防火管理者が必要になる具体的な条件は以下のとおりです:

- ・収容人員が30人以上の飲食店(来店客に加えて、店長を含めた従業員の人数も含む)

- ・店舗が防火対象物である場合(ビルや建物など火災予防の対象となるもの全体)

- ・ガス・火を使用する厨房設備がある場合

また、防火管理者資格には、甲種防火管理者と乙種防火管理者の2種類あります。

- ・甲種防火管理者→規模に関わらずすべての防火対象物で防火管理者になることができる!

・乙種防火管理者→*小規模な防火対象物しか取り扱うことができない!

*乙種の場合:店舗の規模が300㎡以上の場合は対応不可。

どうすれば防火管理者になれるの?

防火管理者資格の取得方法も食品衛生責任者資格と同様に、講習を受けることにより取得できます。ただし原則18歳以上である必要があり、講習の最後には簡単な確認テストがあります(しっかり受講すれば修了できます)。

講習は、甲種の場合2日間(計10時間)、乙種の場合1日(5時間)となり、費用は3,000円から5,000円前後が一般的で、これもまた受講する地域によって異なります。

防火管理者の申込み方法

申込みは以下のサイトから行うことができます。

飲食店経営に必要な資格③:調理師免許は必要?

飲食店開業を目指す人がよく悩むのが「調理師免許は必須なのか」という疑問です。実際に必要な資格は食品衛生責任者と防火管理者であり、調理師免許がなくても開業できます。

では、調理師免許はどんな場面で役立つのでしょうか?

飲食店経営に調理師免許は必ずしも必要ではない!

飲食店を開業しようと考えたときに、よくある疑問が「調理師免許って必要なの?」というもの。

結論から言うと、調理師免許がなくても上の2つの資格があれば開業・経営ができます。

調理師免許とは、国家資格の一つであり、一定の実務経験や試験を経て取得するものです。これはあくまで、「調理技術を証明するための資格」であり、飲食店の経営そのものには必須ではありません。

それでも飲食店経営で調理師免許を持つべき?メリットと調理師免許取得の流れ

しかし、飲食店経営に際して調理師免許を持つことは、前述したような食品衛生責任者の講習が不要だったり、技術的な裏付けにより、お客様やスタッフからの信頼に繋ったり、といったメリットもあります。

そのため、補足として以下に調理師免許の取得ステップも簡単に紹介しておきます。

- 1.飲食店などで2年以上の実務経験を積む(勤務先の証明が必要)

- 2.各都道府県で実施される調理師試験を受験

- 3.試験合格、申請して免許を取得

なお、調理師専門学校を卒業した場合は、試験を受けずに取得できるルートもあります。

もちろん、持っていれば必ず武器になる資格ですので、これから長く飲食業界で活躍していきたいと考えている方は、取得を視野に入れてみるのもいいでしょう。

各資格まとめ一覧表

飲食店開業で必ず必要な3つの手続き【保健所・消防署・税務署】

飲食店を開業するには資格取得だけでなく、行政手続きを確実に済ませることが欠かせません。

保健所での「飲食店営業許可申請」、消防署への「防火管理者選任届」、税務署への「開業届」の3つは必須の手続きです。これらを怠ると違法営業やトラブルの原因になるため、開業前にスケジュールを立てて準備しておきましょう。

「飲食店営業許可申請」の方法【保健所】

飲食店として営業するには、保健所の営業許可を取得することが必要です。これは、食品衛生法に基づき、店舗の構造や設備が衛生基準を満たしているかを確認するための制度です。

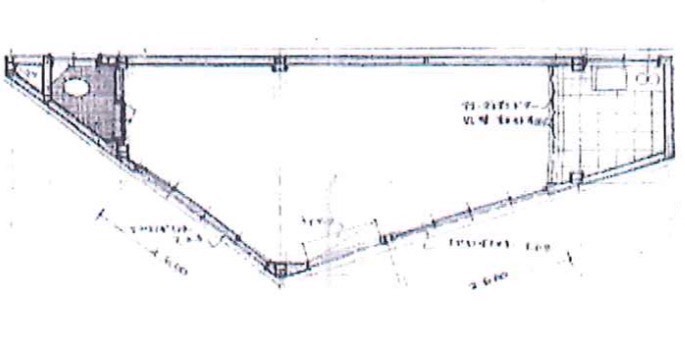

提出先:店舗所在地を管轄する保健所

提出タイミング:店舗の内装工事が完了する前に保健所に相談し、完成後に立ち入り検査を受ける。

主な提出書類:

- ✓営業許可申請

- ✓食品衛生責任者の資格証明書

- ✓店舗の平面図・設備図

- ✓水質検査結果(井戸水使用時など)

費用の目安:16,000円から20,000円前後(自治体により異なる)

「防火管理者選任届」の提出方法【消防署】

前述の「防火管理者」資格を取得した後は、消防署に届け出を行う必要があります。

提出先:店舗所在地所轄の消防署

提出タイミング:営業開始前までに提出

主な提出書類

- ✓防火管理者選任届出書

- ✓講習修了証のコピー

- ✓消防計画届出書

費用:基本的には無料

また消防署による立ち入り調査がある場合もあります。

「個人事業の開業届」の出し方【税務署】

個人で飲食店を開業する場合、税務署に「開業届」を提出する必要があります。これにより、正式に「個人事業主」としての登録が完了します。

提出先:店舗所在地を所管する税務署

提出タイミング:開業後1ヶ月以内

主な提出書類

- ✓個人事業の開業・廃業等届出書

- ✓青色申告承認申請書(*希望する場合)

*青色申告をすることで、最大55万円の青色申告特別控除を受けることができ、節税効果が期待できます。

費用:原則無料

これらの手続きは、飲食店開業時のトラブルや違法営業を避けるために必須です。

資格の取得と合わせて、事前にスケジュールを立てて準備しておきましょう。

また、以上で紹介した届出書は、基本的にオンラインで取得することができます。自分の店舗に当てはまる条件や、具体的な提出書類の確認と届出書のダウンロードは、管轄する自治体のホームページから行ってください。

各種手続きまとめ一覧表

飲食店開業に必要な資格と手続きを総まとめ

飲食店の現場経験がある方にとって、「自分のお店を経営する」という夢は手の届くところにあります。しかし、経営者として飲食店を開業するためには、法律で定められた資格や手続きをきちんとクリアすることが必要不可欠です。

今回ご紹介したように、飲食店開業に最低限必要な準備としては:

- ・「食品衛生責任者」の資格取得

・必要に応じた「防火管理者」講習の受講

・「飲食店営業許可」、「防火管理者選任届」、「個人事業の開業届」などの役所手続き

があります。これらを一つひとつ確実に進めていくことで、トラブルなくスムーズに開業する事ができます。

資格と手続きを整えたら、店舗・人材の準備へ!開業後にやるべきことは?

「資格」と「手続き」をクリアしたあなたは、いよいよ飲食店経営のスタートラインに立ちました。ただし、本当の勝負はここからです。

次の大きな課題は人材の確保と育成です。飲食店経営では、スタッフを採用して終わりではなく、共にお店を成長させていける仲間を見つけ、長期的に定着してもらうことが成功の鍵となります。特に多店舗展開や組織拡大を視野に入れる経営者にとって、人材戦略は経営の根幹です。

資格や手続きが整った今こそ、経営者としての視点を持ち、採用・教育・評価の仕組みを整え、早めに専門的なサポートを取り入れることで、安定した飲食店経営への一歩を踏み出しましょう。

開業に役立つその他の記事はこちら↓

合わせて読みたい記事

参考サイト一覧

・厚生労働書『食品衛生責任者について(現行の取り扱い)』

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000360006.pdf

・東京都福祉保健局『食品衛生責任者の資格取得』

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/eiseikanri/shikaku.html

・総務省消防庁『防火管理者制度について』

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/management/

・厚生労働省『調理師試験及び免許制度』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shikaku/shikaku02/index.html

・国税庁『個人事業の開業届出』

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/jigyo.htm

・日本政策金融公庫『これから飲食店を始める方へ』

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan_m.html