2025/04/25

2025年、飲食店の原価高騰が止まらない——食品値上げラッシュと経営戦略の再設計

食品値上げの嵐ー飲食店はどう立ち向かう?

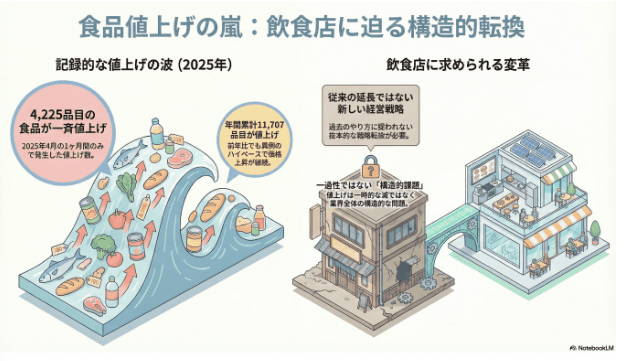

食品の値上げは、もはや一過性の問題ではない。飲食業界全体にとって“構造的な課題”として定着しつつある。だからこそ、経営者には従来の延長線ではなく、新しい戦略を描くことが求められている。

2025年春。再び値上げの波が日本の食卓と外食産業を直撃している。特に影響を受けているのが、食材価格に敏感な飲食店だ。帝国データバンクによると、4月だけで4,225品目の食品が一斉に値上げされたという。

年間で見れば、すでに11,707品目が値上げされ、前年比でも異例のペース。これはもはや一時的な現象ではなく、飲食業に構造的な転換を迫る“兆候”といえる。

原価高騰の波、あなたの飲食店にも迫っている?

実際にどの食材が影響を受けているのでしょうか。帝国データバンクの統計では、今回の値上げのうち、調味料:2,034品目、酒類・飲料:1,222品目が最も多い。これは、表面上のメイン食材(肉や魚)よりも、裏方である“味の決め手”に当たる商品群が大きな影響を受けていることを意味する。

調味料の値上げ、その理由は?

調味料の値上げが続く背景には、大きく分けて3つの要因がある。

-

・原材料価格の国際的高騰(97.8%の企業が理由に挙げる) 例:砂糖・大豆・小麦などの原材料が、天候不順・地政学的リスクにより高止まり。

-

・物流費の上昇(81.8%) 2024年の「2024年問題」により、トラック運転手の労働時間規制が強化された影響がじわじわと業界全体に波及している。

-

・人件費の増加(45.1%) 最低賃金引き上げや人手不足による労務費の上昇。特に地方小規模メーカーでは製造コストが顕著に上がっている。

仕入れコスト16%増、飲食店経営にどんな影響が?

値上げされた4,225品目の平均改定率は月平均16.0%。これは単なる数%の微調整ではない。

例えるならば、100万円分仕入れていた食材が、同じ量を買うのに116万円必要になった計算であり、飲食店にとっての粗利構造を一変させるインパクトである。

年間累計は?

2025年1月〜4月の累計値上げ品目数は11,707品目。前年同時期と比べても9割超の達成率であり、このペースが続けば2025年内に15,000品目を超える可能性も見えてくる。これは過去5年間で最大規模の「コスト再編期」だ。

.png?width=744&height=387&name=Product%20Sales%20Line%20Chart%20Graph%20(3).png)

消費者物価指数(CPI)の上昇、飲食店にも影響出てる?

消費者物価指数の動きを見ると、コスト上昇は家庭内にとどまらず、外食産業にも影響が出ている。」

総務省の「消費者物価指数(CPI)」によると、2025年3月の総合指数(2020年基準=100)は111.1。これは前年同月比3.6%の上昇にあたり、明らかにインフレ傾向が強まっている。

注目すべきは「食料品」カテゴリ全体の動向である。とりわけ加工食品や日配品を中心に上昇が顕著であり、家庭内調理における負担増が続くなか、外食との価格差が縮まりつつある。これは消費者の「食の選択」に影響を及ぼし、安価な外食への需要が高まる一方で、中価格帯以上の飲食店はますます“選ばれる理由”が問われる状況にある。

また、CPIの内訳をみると、食品の中でも「調味料」「加工食品」「油脂類」などの価格上昇が特に大きく、これは業務用仕入れコストにも連動しやすい。つまり、外食産業は原価と消費者ニーズの両方から圧力を受ける、“ダブルインフレ”構造に直面しているといえる。

こうしたデータが示すのは、飲食業が「消費者の節約志向」と「自店のコスト圧力」という両面から挟まれる“板挟み状態”に置かれているという現実だ。

価格を転嫁できるかで変わる、飲食店経営の二極化とは?

価格転嫁ができる店とできない店。その差は、顧客の「納得」を生むかどうかにある。たとえば、都市部のラーメン専門店では、1杯900円台から1,000円台への移行が進んでいる。だが、同じ価格帯を地方の定食店が設定すれば、客足は鈍るかもしれない。

フルサービス業態(居酒屋、カフェ)は特に難しい立場だ。料理だけでなく接客や空間も含めて満足度を担保する必要があるため、値上げによる客単価アップだけでは不十分。価格以上の「体験価値」を提示できるかが分水嶺になる。

一方で、注文・決済・配膳までを自動化したファストフード業態では、人件費削減による吸収が可能なケースも。ここに明確な“構造改革型店舗”の兆しが見える。

成功する店舗の共通点は、「価格ではなく理由を伝える力」にある。ある都内の創作居酒屋では、価格改定に際し「契約農家の野菜比率を80%に引き上げます」と宣言し、逆に常連客を増やしたという事例もある。

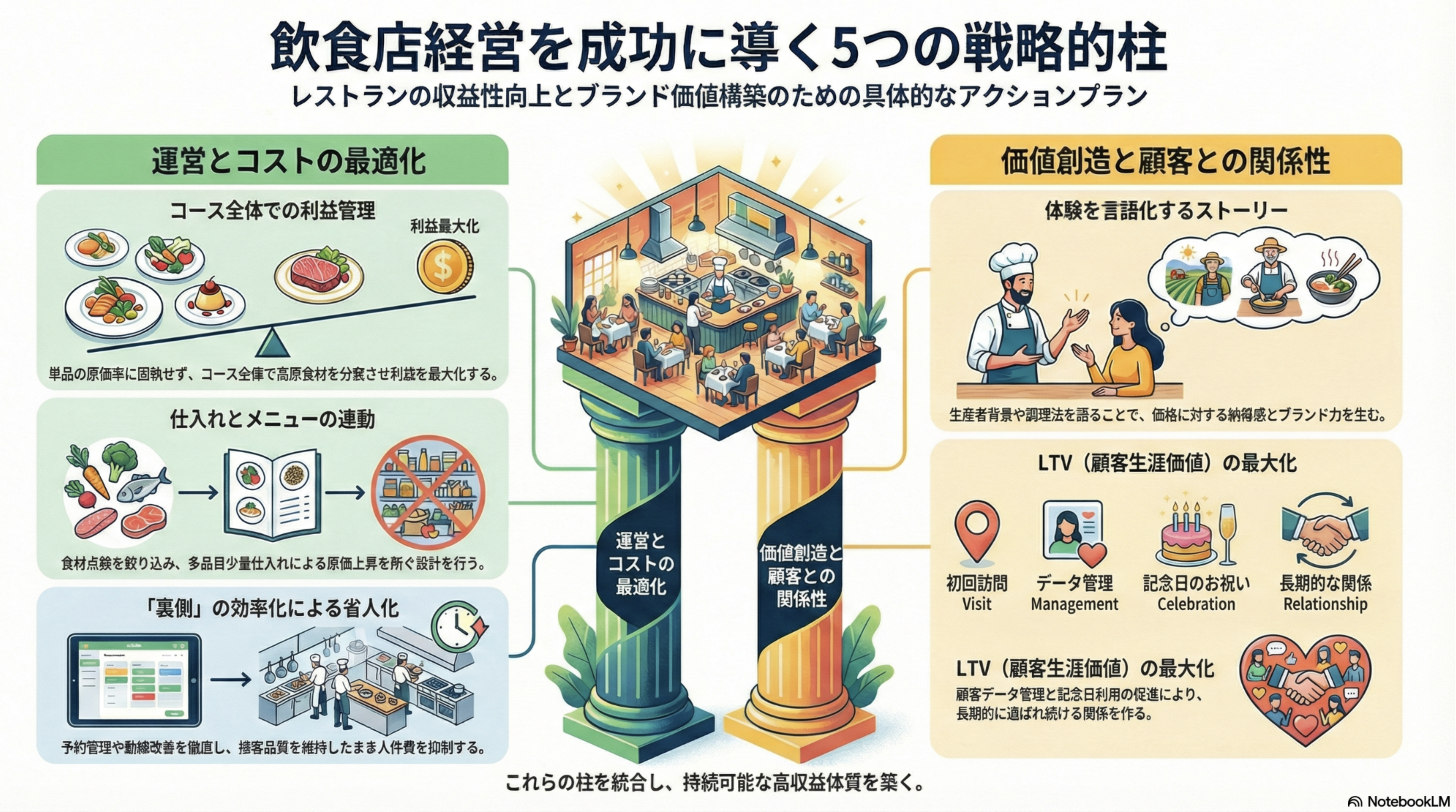

飲食店が今こそ見直すべき5つの戦略は?【業態別】

① 飲食店の原価率の再設計と“儲かる看板メニュー”の創出

高原価食材の単品運用ではなく、セットメニューや期間限定などで利益の出やすい設計に。例:うなぎ丼+だし巻き+味噌汁の「満腹セット」など。

② 食品仕入れの多様化と“共同購入ネットワーク”の構築

地域の同業者と連携し、業務用食材の共同仕入れによるコスト削減を。冷凍・加工食材の使い分けで歩留まりも改善。

③ 値上げ時の“ストーリーブランディング”で飲食店の魅力を伝える

「価格変更=企業姿勢の表明」として打ち出す。例:「地元産食材を守るための選択」「スタッフの労働環境改善のため」など、納得感のある理由づけ。

④ 従業員満足度を高めつつ、省人化で効率化する飲食店運営

マニュアル整備やオーダー自動化、レジレス導入などで一人あたりの生産性を最大化。シフト制ではなく“業務ごとの担当制”で回す柔軟性も重要。

⑤ 原価だけを見ない「長期視点のLTV経営」で飲食店を成長させる

リピーター1人の獲得=長期利益と捉え、月次の粗利ではなく、年間LTV(顧客生涯価値)での利益管理へ。

カフェの場合

① 原価率と看板メニュー

この場合は、フード単体で利益を出そうとせず、ドリンク主軸+軽食セットで設計するのが現実的。

例:高原価なスイーツ単品ではなく、「ドリンク+ミニデザート」のセット化で原価率を吸収。原価の低いドリンクが利益の柱になる。

② 仕入れの多様化

この場合は、生鮮に依存しすぎず、冷凍スイーツ・半加工食材の活用が有効。廃棄ロスを最小化でき、仕込み人員も抑えられる。

③ ストーリーブランディング

この場合は、「空間・時間の価値」を理由に価格を説明しやすい。

例:「電源・Wi-Fi完備」「長時間滞在できる空間維持のため」といった、体験価値に紐づくストーリーが刺さりやすい。

④ 省人化と満足度

この場合は、モバイルオーダーやセルフレジとの相性が良い。接客人数を抑えつつ、スタッフはドリンク品質や空間管理に集中できる。

⑤ LTV視点

この場合は、日常使いの頻度がLTVを左右する。回数券、サブスク、スタンプ施策などで「毎週来る理由」を作ることが重要。

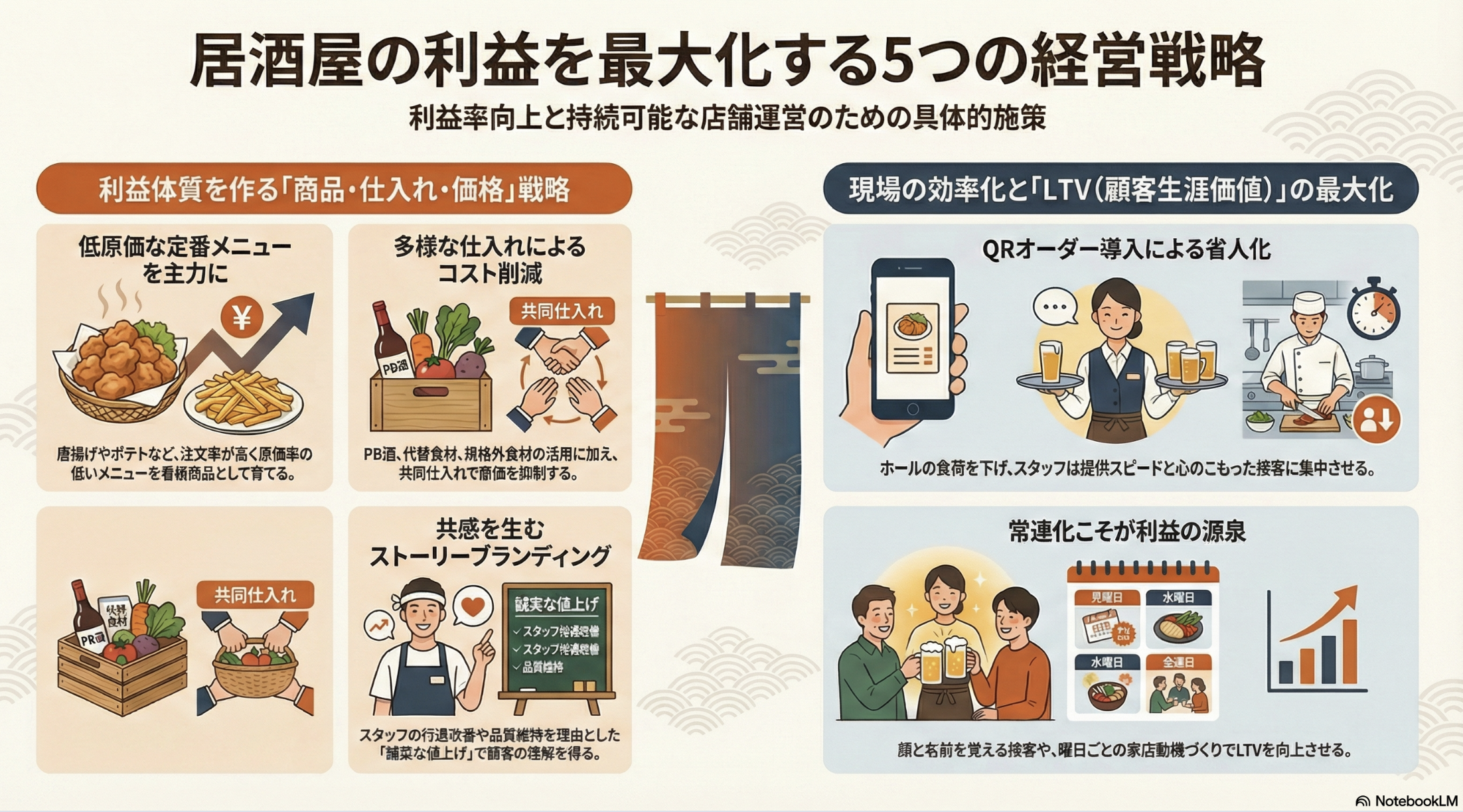

居酒屋の場合

① 原価率と看板メニュー

この場合は、高原価なメイン料理よりも、原価率の低い定番つまみを軸にした構成が鍵。

例:唐揚げ・ポテト・だし巻きなどを“必ず頼まれる主力”に育てる。

② 仕入れの多様化

この場合は、酒類・調味料の影響が大きいため、PB酒・代替食材・規格外食材の活用が現実解。共同仕入れの効果も出やすい。

③ ストーリーブランディング

この場合は、「値上げ=誠実さ」の見せ方が重要。

例:「スタッフの給与水準維持のため」「仕入れ品質を落とさないため」など、現場目線の理由が共感を生む。

④ 省人化と満足度

この場合は、ピークタイムのオペレーションが最大の課題。

QRオーダー導入でホール負荷を下げ、スタッフは提供スピードと気配りに集中させる。

⑤ LTV視点

この場合は、常連化=利益。来店回数と滞在時間がLTVを左右するため、顔と名前を覚える接客や、曜日固定の来店動機づくりが効く。

レストランの場合

① 原価率と看板メニュー

この場合は、単品の原価率よりもコース全体で利益を管理する発想が必要。高原価食材はコース内で分散させる。

② 仕入れの多様化

この場合は、食材点数を絞り込み、メニューと仕入れを連動させる設計が重要。多品目少量仕入れは原価上昇の温床になる。

③ ストーリーブランディング

この場合は、価格説明=ブランド説明そのもの。

生産者背景、調理技法、季節性など、「体験としての食事」を言語化することで価格耐性が生まれる。

④ 省人化と満足度

この場合は、完全自動化よりも裏側の効率化が有効。予約管理、仕込み工程、動線改善で人件費を抑えつつ、接客品質は落とさない。

⑤ LTV視点

この場合は、年に数回でも必ず選ばれる店になることが重要。記念日利用、コース更新、顧客データ管理で長期関係を作る。

読了後すぐ動ける|飲食店向けToDoチェックリスト

原価・メニュー

[ ] メニュー別の原価率を把握している

[ ] 利益が出る看板メニューが明確

[ ] 高原価商品をセット・コースで吸収している

仕入れ・コスト

[ ] 調味料・酒類など裏原価の上昇を確認した

[ ] 代替食材・冷凍・規格外品を検討した

[ ] 仕入れ先を1社に依存していない

値上げの伝え方

[ ] 値上げ理由をお客様向けに説明できる

[ ] 価格改定と同時に「良くなる点」を示している

オペレーション・人件費

[ ] ピーク時のムダな作業を洗い出した

[ ] 省人化(QRオーダー等)を検討した

LTV視点

[ ] 常連化の仕組みがある

[ ] 「1回の利益」ではなく「来店回数」を重視している

値上げは避けられません。

だからこそ今、原価・構造・伝え方を見直した店だけが、生き残ります。

2025年の飲食店経営を生き抜くために

2025年の春は、単なる物価上昇ではなく、飲食業にとっての「経営の再設計期」として記録されるだろう。

原価の上昇は避けられない。それをどう吸収し、どう伝え、どう納得してもらうか——経営の創造性が問われている。

「価格を上げて客が減った」ではなく、「価値を伝えて選ばれた」。そう語れる店を目指して、いま数字と向き合うことが、未来の武器になるはずだ。